Villa Rustica von Leutstetten

Fundumstände

Erstmals wurde man Ende der 70er-Jahre aufmerksam, als Ziegel- und Tuffbrocken auf dem Acker entdeckt wurden, ein Hinweis auf römische Hinterlassenschaft. Als weitere Maßnahmen intensiver Landwirtschaft immer mehr derartige Überreste an die Oberfläche brachten, entschloß sich die Gesellschaft für Archäologie und Geschichte – Oberes Würmtal e.V. Ende 2001, die Genehmigung für eine Notgrabung einzuholen, die dann ab Dezember 2001 von der Gesellschaft auch durchgeführt wurde.

Abb. 1

Siedlungsstruktur

Man kann zur Zeit der römischen Besatzung der hiesigen Gegend in den ersten Jahrhunderten nach Christus von folgender Wirtschafts- und Bevölkerungsstruktur ausgehen:

Es gab Militärstationen und Kastelle, die die Truppen beherbergten, wie Weißenburg (Biriciana), Eining (Abusina) oder Künzing bei Deggendorf.

Daneben entstanden die großen Städte als Verwaltungszentren wie Kempten (Cambodunum), Augsburg (Augusta Vindelicum) oder Regensburg (Castra Regina) und zahlreiche sog. Vici (Einzahl Vicus) und eine Vielzahl von einzelstehenden Villae Rusticae.(Abb. 2)

Die Vici waren keine Bauerndörfer sondern Ansiedlungen von Händlern und Handwerkern.

Gauting (Bratananium) könnte ein solcher Vicus gewesen sein. Es lag am Treffpunkt zweier Hauptstraßen, und zwar die eine von Kempten nach Salzburg (Juvavum), die andere von Augsburg nach ebenfalls Salzburg. (Abb. 3)

Überreste von Niederlassungen von Händlern und Handwerkern sind dort nachgewiesen, ebenso eine Straßenstation mit Wechselmöglichkeit für Zugtiere und Pferde.

Solche Straßenstationen waren außerordentlich wichtig für den Personen- und Warenverkehr. Sie wurden in einem Abstand angelegt, den ein Ochsengespann an einem Tag schaffen konnte, d.h. in etwa 25 – 30 km Entfernung.

Römische Gutshöfe

Die römischen Gutshöfe, Villae Rusticae, waren i. a. landwirtschaftliche Betriebe, die ihren Überschuß in die Vici lieferten und sich ihrerseits dort mit dem Nötigen versorgten, was sie nicht selbst produzieren konnten. Sie waren im Land verteilt wie heutzutage Aussiedlerhöfe. Sie ernährten sich selbst und hatten entsprechende Einrichtungen wie Scheunen, Ställe, Werkstätten usw. Größenmäßig gab es eine außerordentliche Bandbreite, von palastartigen Anlagen mit entsprechendem Grundbesitz bis zu einfachen Bauernhöfen, die oft auf vorhandene Gehöfte der einheimischen Bevölkerung zurückgingen. (Abb. 4 + Abb. 5)

Die Leutstettener Villa Rustica

Zu sehen sind die Reste des ehemaligen Hauptgebäudes. Es hatte ca. 25 m Frontlänge und war ca. 8 bzw. 14 Meter breit. Aus den Funden wissen wir, daß das Haus mit Ziegeln gedeckt war und Glasfenster besaß. Seine Frontseite lag im Norden mit Blick auf das damals noch nicht existierende Leutstetten. In dieser Richtung lag sicher der Zugang, der sich auf die erwähnte Hauptstraße aus Kempten orientiert hat. (Abb. 6)

Von der originalen Substanz erhalten ist die hier sichtbare, konservierte Fußbodenheizung in 2 Bauphasen sowie ein Raum im Westen, der vermutlich als Keller diente und im Rahmen der jetzigen Restaurierung und Konservierung wieder mit Erde abgedeckt wurde.(Abb. 7)

Eine Besonderheit ist die Wanne mit Original-Bleirohr als Abfluß. Wegen der geringen Größe ist ihre Funktion nicht ganz klar; zum Schwimmen war sie wohl zu klein, zum Baden oder Eintauchen mag es gereicht haben.(Abb. 8)

Der restliche Bau bestand wahrscheinlich aus Fachwerk mit Tuff-Grundmauern, von denen, bis auf den erwähnten Keller im Westen nichts mehr erhalten ist. Die Tuffsteine wurden im Mittelalter ausgegraben und weiterverwendet, vielleicht in der nahen Karlsburg, vielleicht in alten Bauernhäusern in Leutstetten, vielleicht in der dortigen Kirche St. Alto. Behauenes und geeignetes Baumaterial ließ man sich nicht entgehen.

Fußbodenheizung

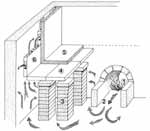

Die Fußbodenheizung oder das Hypocaustum war eine der zivilisatorischen Errungenschaften, die die Römer in den unwirtlichen Norden für den eigenen Komfort exportierten. (Abb. 9)

Man kann beim hier vorliegenden Hypocaustum deutlich 2 Bauphasen unterscheiden. (Abb. 10)

In der ersten wurden Tuffsäulen verwendet, ein nicht selbstverständlicher Luxus in der hiesigen Gegend. Eine Säule im Norden war urspr. als Weihestein gedacht, da, deutlich sichtbar, ein vertieftes Schriftfeld vorbereitet war; vermutlich ist der Stein zerbrochen oder tauchten Lücken in der Struktur auf, was bei Tuff immer wieder passieren kann. Als Hypocaustensäule war er aber immer noch verwendbar.

Diese erste Bauphase reichte bis zu der noch klar erkennbaren Natursteinmauer, auf der noch zwei Tubuli zu sehen sind.

Die 2. Bauphase, eine Erweiterung des beheizten Raumes, ist in Material und Verarbeitung deutlich von der 1. abgesetzt. (Abb. 11) Die Säulen wurden aus Ziegeln aufgemauert, wobei alles mögliche Material, bis hin zu Bruchstücken von Dachziegeln, verwendet wurde. Es sieht so aus, als ob sozusagen in Heimarbeit gebastelt worden wäre.

An den verschiedenen Schürlöchern kann man auch erkennen, wie offensichtlich herumexperimentiert wurde. Die Feuerstelle der 1. Bauphase war im Norden und wurde in der 2. Bauphase vermauert. Dann legte man die nächste Feuerstelle im Osten an, was anscheinend wenig erfolgreich war; auch diese wurde wieder vermauert, bis schließlich im Süden die endgültige, mit hinreichend Zug ausgestattete Position gefunden wurde.

Spezielle Funde

Fundgegenstände tauchten sowohl im Haus als auch im nordöstlich gelegenen Brunnen auf.

Fortsetzung:

- Funde- Bewohner

Abb. 1 Lage der Fundstelle |

|

Abb. 2 Westrätien |

Abb. 3 Gauting im römischen Straßennetz |

Abb. 4 Modell einer Villa rustica |

Abb. 5 Rekonstruktion einer Villa rustica |

Abb. 6 Grundriß in Leutstetten |

Abb. 7 Keller der Villa rustica |

Abb. 8 Wanne neben dem Hypocaustum |

Abb. 9:1 Befeuerung, 2 Schürkanal, 3 Säulen, 4 Suspensura-Platten, 5 Estrich, 6 Tubuli |

Abb. 10 Hypocaustum |

Abb.11 Zweite Bauphase |